Sinistra ZTL: anatomia di un tradimento

Sinistra ZTL non è un’offesa, ma una vera e propria categoria sociologica che indica una mutazione storica fondamentale nella politica della sinistra occidentale; tutte le rilevazioni post elettorali sia in Italia che in Europa ci indicano infatti che, nella stragrande maggioranza dei casi, i partiti di sinistra e centrosinistra sono votati da elettori con alti redditi. Una situazione di completo ribaltamento rispetto a quanto era accaduto nel ‘900, rispetto a quando i partiti e gli intellettuali socialisti si erano posti il compito di rappresentare gli interessi degli ultimi e portarli al governo e, per questo, avevano radicato il proprio consenso tra le classi popolari. Ma che cosa è accaduto dopo? E quale è, invece, il compito politico e la visione del mondo della nuova sinistra 2.0 completamente inglobata nelle logiche oligarchiche e antisociali del capitalismo neoliberista? Lo vedremo tra poco. Quello che è sicuro è che non possiamo più certo accontentarci di come i rappresentanti della sinistra ZTL raccontano e giustificano a se stessi questo abbandono di consensi nel proprio ex elettorato e, cioè, delle solite argomentazioni per le quali al popolino delle periferie, essendo ignorante e un po’ rozzo, gli sfuggirebbe la complessità del mondo contemporaneo ed essendo questa gente un po’ come infanti – e, quindi, gente incapace di capire il proprio vero interesse – si lascerebbe prendere in giro da quegli egoisti e beceri populisti che parlano alla loro pancia e non alla loro testa; ecco: da queste argomentazioni snob e classiste in stile salotti vittoriani di fine ‘800 è bene stare alla larga.

Molto più utile, invece, è leggersi l’ultimo libro Vincenzo Costa, Categorie della politica, dove il professore di filosofia teoretica all’Università San Raffaele svolge un’interessante analisi storica e culturale della politica contemporanea e in cui dimostra come, oggi, le categorie di destra e sinistra non rispecchino più interessi sociali contrapposti, ma sia diventata una distinzione tutta interna alla classe dominante; insomma: una distinzione concettuale e politica che invece di esprimere i reali conflitti sociali in atto e aiutarci a comprendere le principali sfide politiche per la nostra comunità, al contrario occulta e manipola la realtà proponendo una finta alternanza, svuotando così di significato la democrazia rappresentativa e portando, tra le altre cose, agli spaventosi dati attuali dell’astensionismo. Costa propone di lasciarsi alle spalle questa rappresentazione binaria e propone un modello politico diverso (di cui ci occuperemo sicuramente in un prossimo video); in questo, invece, cercheremo di capire insieme a lui la storia e le caratteristiche della variante snob e moralisteggiante dell’ideologia della classe dominante – la cosiddetta, appunto, sinistra ZTL – facendo così luce su uno dei più meschini voltafaccia politici della modernità.

È negli anni ‘80 che si comincia a parlare di superare, una volta per tutte, la diade destra/sinistra, anche se con un intento completamente opposto a quello di Costa: l’idea era di voler abbandonare le visioni politiche alternative a quella capitalista e liberale dominante per costruire un sistema politico sostanzialmente omogeneo e indifferenziato che avrebbe trasformato la politica da pratica trasformatrice della realtà a mera gestione amministrativa dell’esistente; erano, infatti, gli anni della cosiddetta fine della storia e, cioè, di quell’atmosfera culturale che si era diffusa in tutto l’Occidente per la quale le società occidentali erano arrivate alla fine del loro percorso politico. Secondo questa visione un po’ fanciullesca, alle democrazie liberali, protette dall’ombrello dell’esercito americano, non restava che conservare quanto più gelosamente possibile il proprio assetto politico ed economico, un assetto che si era dimostrato di gran lunga il migliore della storia e a cui tutti i popoli del mondo non potevano che guardare con invidia e ammirazione; insomma: “Viviamo nel migliore dei mondi possibili” si pensava convinti. “Ogni altro progetto politico non può che trasformarsi in gulag e persecuzioni di ogni tipo e solo qualche adolescente un po’ ribelle o frustrato vetero-comunista di mezz’età può davvero mettere in dubbio la sostanziale bontà e giustizia dell’attuale regime.”

Sfortunatamente, prima con la crisi e poi con il crollo definitivo dell’Unione Sovietica e con l’imporsi definitivo dell’egemonia americana in Europa che ne è conseguito, questo unico campo politico capitalista e liberista (diviso da qualche sfumatura folkloristica su questioni secondarie) ipotizzato negli anni ‘80 è, infine, diventato realtà; una situazione distopica di cui solamente adesso tante persone cominciano a rendersi conto. Venendo infatti meno l’alternativa tra visioni del mondo e modelli politici alternativi, i partiti politici si riposizionarono come semplici varianti dell’unica visione del mondo rimasta – quella neoliberista -, ossia quella visione del mondo fondata sull’ideologia del primato del capitale sulla politica, sull’idea del governo dei cosiddetti competenti (intesi come coloro che sanno come soddisfare il mitologico mercato adeguando lo Stato e la democrazia alle sue esigenze) e sul primato morale e militare di Washington nel pianeta. “A partire dagli anni ottanta” scrive Costa “si passò da partiti politici che rappresentavano un’alternanza al modo di produzione capitalistico a partiti che della sua stabilizzazione e modernizzazione fanno la base del loro progetto politico”; quest’unica visione del mondo e della politica, di matrice anglosassone, scalzò nel nostro paese tanto la tradizione socialista quanto quella del popolarismo cattolico, le tradizioni che, più di ogni altra, avevano condizionato la nostra vita politica e ispirato la nostra Costituzione, tradizioni politiche e culturali che ancora condividevano una visione della politica fondata sull’idea dell’emancipazione materiale e morale della maggioranza delle persone, della lotta ai privilegi e della pace internazionale attraverso la cooperazione e la diplomazia. Va da sé che, scomparendo tutto questo dall’orizzonte culturale e politico, destra e sinistra hanno pian piano assunto significati completamente diversi, se non opposti, rispetto a quelli novecenteschi.

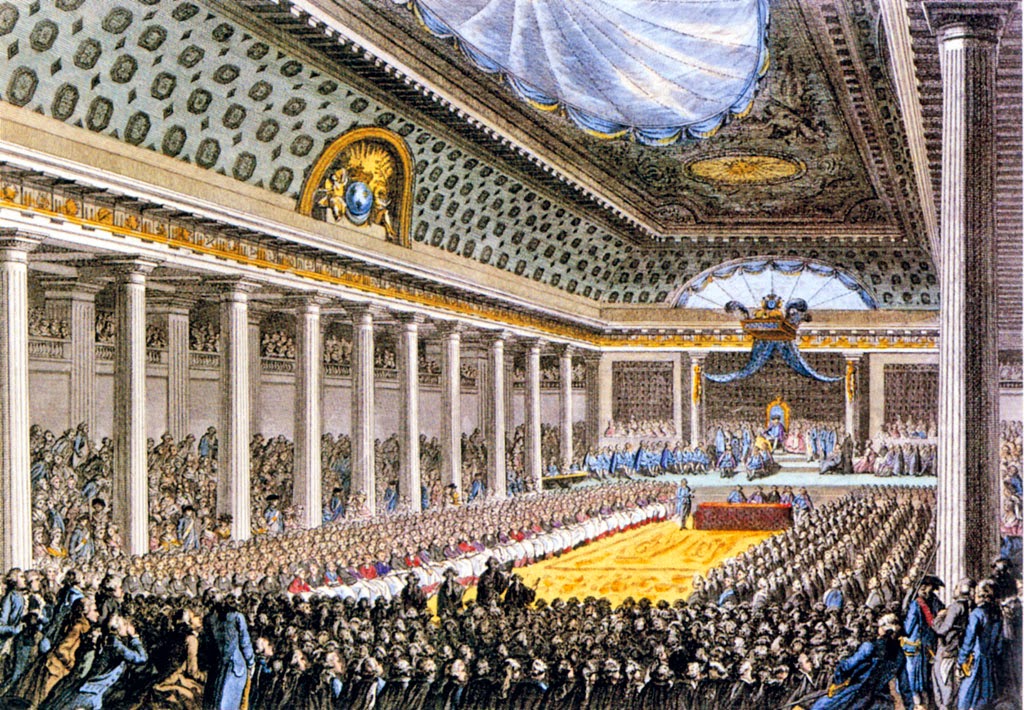

Il risultato più eclatante di questa trasformazione del campo politico fu la scomparsa del tema della redistribuzione della ricchezza e dell’emancipazione delle classi popolari dai progetti politici dei partiti: “Nel corso di queste trasformazioni” scrive Costa “le classi subalterne cessarono di essere un soggetto storico. Un soggetto ancora posto al centro sia dalla tradizione socialista che da quella del popolarismo cattolico. La loro emancipazione non fu più parte del progetto politico.”; e se quindi, nel corso della Prima Repubblica, i partiti di massa si erano posti come obiettivo l’inclusione delle masse popolari nella vita politica nazionale, con gli anni ‘80 iniziò un processo opposto, ossia di graduale esclusione delle masse popolari dalla vita politica. Secondo questo cambio di paradigma, le classi popolari non dovevano più esser le protagoniste e il fine della vita politica, ma coloro che – dato il loro stato di minorità – si dovevano limitare a scegliere dei candidati esprimendo delle preferenze: c’è, insomma, un’élite illuminata che decide la rosa di coloro che possono essere eletti e che possono governare; compito degli elettori è quello di scegliere entro quella rosa prestabilita.

Forse ancora più decisiva e strutturale però, è stata la trasformazione del ruolo e della funzione della politica nazionale nel suo complesso perché, come conseguenza dell’ideologia neoliberista, il sistema politico ha perso progressivamente la propria autonomia ed è diventato semplicemente un sottosistema di quello economico e finanziario: la funzione della politica neoliberista di destra, centro e sinistra, scrive Costa “venne a consistere nell’adattare le istituzioni e l’impianto legislativo alle esigenze del mercato, rendendo possibile il libero dispiegamento delle sue dinamiche naturali”; in tutto questo – perché forse è bene sempre ricordarlo – l’amministrazione dell’esistente intesa come mera esecuzione delle scelte politiche prese dai mercati (e quindi, oggi, dalle oligarchie finanziare che il mercato lo muovono e dalla superpotenza militare a cui fanno riferimento) ha significato per l’Italia un disastroso declino economico, la distruzione dello stato sociale, la diminuzione di salari e pensioni e l’aumento della povertà e della disoccupazione: questo è il risultato tangibile di 30 anni di neoliberismo e, nonostante sia da anni sotto gli occhi di tutti, sovranismo, qualunquismo e populismo sono state le accuse pronte ad essere indirizzate da partiti e intellettuali di regime contro chi osava mostrare perplessità sul migliore dei mondi possibili.

Per chi, infatti, è il migliore dei mondi possibili? dovremmo chiederci: per l’Italia e per le classi lavoratrici occidentali? Per la partecipazione del popolo al potere? A quanto pare no.

Ma l’offensiva delle oligarchie e della superpotenza contro le classi popolari italiane non si è fermata qui, perché furono anche i loro valori e le loro forme di legame a finire sotto attacco: “Il loro attaccamento alle tradizioni, le loro forme di legame solidaristico, il loro rifiuto di uno stile di vita competitivo e comparativo, così come i loro modi di sentire la vita, furono declassati a mero residuo del passato” scrive Costa, una roba antimoderna da buttare sostanzialmente nel cesso della storia per abbracciare, senza sé e senza ma, le forme culturali chic ipercapitaliste che ci venivano proposte dal centro dell’impero; specialmente, come vedremo tra poco, per la cosiddetta sinstra ZTL, in questo straordinario stravolgimento della realtà le classi popolari non solo cessarono di essere le classi da emancipare, ma le loro forme culturali il modello da cui emanciparsi per diventare finalmente liberi e moderni.

Solo adesso, quindi, possiamo capire l’emergere di TonyBlair in Inghilterra, di Schroeder in Germania e del PD in Italia, ossia della classe dirigente che traghettò le culture del socialismo e del popolarismo cristiano verso il partito unico neoliberale. E così, riflette Costa, per far felici i nuovi padroni del mondo “la vecchia novecentesca contrapposizione tra capitale e lavoro doveva cedere il passo a una sinistra pragmatica, concreta, gestionale, e le stesse differenze tra destra e sinistra dovevano essere considerate in una prospettiva di un’alternanza ma senza reale alternativa”; “La nuova destra teorizzata da Alessandro Campi e la nuova sinistra auspicata da molti intellettuali progressisti convergevano su ciò: l’orizzonte politico entro cui siamo entrati prevede avvicendamento di governi, senza che ciò metta in discussione il sistema delle compatibilità previste dall’ordine del mercato.” Ma, conclude Costa, “Se la politica non è il luogo della trasformazione storica che incide su privilegi e disuguaglianze, allora destra/sinistra è, logicamente, una distinzione tutta interna alle classi dominanti.” Ancora nel 2013, su Repubblica, Massimo Cacciari, uno degli intellettuali più organici a questo cambiamento della sinistra e, quindi, tra i più invitati dai salotti televisivi, scriveva: “I valori in politica sono i buoni progetti. Che la politica possa rendere giusto il mondo lo raccontano nei comizi”.

Il neolibersimo, insomma, ha trasformato la politica in mera amministrazione di condominio, che si chiami Italia oppure Unione europea: una mera gestione tecnica di questioni che nulla hanno a che fare con la lotta alla disuguaglianza o i rapporti di forza e i sistemi di potere storicamente determinati con i relativi privilegi. Di qui, una serie anche di slittamenti di significato dei termini politici novecenteschi che Costa fa bene a ricordare: il primo riguarda il termine riformista che, nella storia del movimento operaio e socialista, alludeva a una via, a una società più libera e giusta fatta di passaggi graduali resi possibili dal sistema parlamentare; riforme significava, insomma, riforme strutturali che permettessero gradualmente una maggiore partecipazione del popolo alla politica, quindi una maggiore distribuzione della ricchezza, quindi una maggiore libertà per tutti gli individui. “Nella riformulazione che conduce ai nostri giorni invece” scrive Costa “la nozione di riformismo venne a indicare una politica che tende a mantenere l’efficienza del sistema attraverso lo smantellamento dei diritti sociali: riforme venne a significare introduzione di elementi di liberalismo, privatizzazioni, precarizzazione del lavoro. Riformismo non si coniuga più con trasformazione sociale, ma con efficienza sistemica.” In questo slittamento semantico, anche il termine giustizia ha cambiato di significato per diventare non il risultato della lotta dal basso contro i privilegi, ma, al contrario, una sorta di dono che viene concesso dall’élite dall’alto della loro superiorità morale: per le élite della sinistra ZTL, scrive il professore di filosofia “La giustizia diviene un dono concesso dall’alto, non una conquista dal basso. La sinistra filantropica è ai buoni sentimenti che fa appello, non all’analisi delle contraddizioni oggettive di un regime politico-economico storicamente determinato.”

Ovviamente, per conservare l’esistente e difendere il regime che, ricordiamocelo sempre, è da sempre l’unico vero scopo e funzione della sinistra ZTL, ogni conflitto di classe deve essere non solo sopito, ma addirittura negato: “Ma quale conflitto di classe?” ci racconta la sinistra ZTL; “Non esistono le classi sociali! È un concetto superato, novecentesco. Esistono i buoni da una parte, ossia noi, poi quelli arretrati che ancora credono alla nazione e ai valori tradizionali e, infine, gli estremisti senza scampo, che sono rimasti al ‘900 e ancora non hanno capito che il capitalismo e l’America avranno anche forse dei difetti, ma sono assolutamente necessari” pensa la sinistra ZTL. La logica conseguenza di questa ideologia di regime, scrive Costa, è che “Non occorre redistribuire il profitto, ma favorire i processi di accumulazione del capitale. Non si tratta più, pertanto, di criticare o di contestare il capitalismo o l’ordine di mercato per la sua irrazionalità strutturale come aveva fatto il marxismo, né di contestarlo in quanto sistema che, generando differenze di ricchezza, genera anche differenze di potere e strutture di subordinazione. Si tratta solo di farlo funzionare, di favorire il processo di accumulazione del capitale e la sua circolazione. Il concetto di emancipazione viene sostituito dal concetto di crescita.”

Se ci pensiamo bene infatti, ogni provvedimento legislativo è stato infatti valutato, negli ultimi decenni, sempre e solo a partire dalla domanda Come reagiranno i mercati? È solo il mercato infatti, e cioè le oligarchie economiche e l’impero che lo governano, ad essere diventato l’unico giudice politico; è solo il mercato a dire se un governo è un buon governo, “per cui” continua Costa “da un lato il sistema politico diviene dipendente dal sistema economico-finanziario, perché è questo a dettare le condizioni di verità del suo operato, dall’altro le classi popolari devono accettare il verdetto di questo Dio che, a rigore, si presenta adesso come un Dio immortale, origine di ogni senso e di ogni verità, che elargisce premi a quei governi e quelle comunità che osservano le sue leggi ferree e punizioni a quelle che le violano.” Forse adesso, dopo tutti i ragionamenti, si capiscono anche meglio le ragioni dell’amore spasmodico della sinistra ZTL e del sistema nel suo complesso per i governi tecnici. Ce lo ricordiamo tutti: prima Monti, ma poi soprattutto Draghi; canti, ovazioni, redazione di Repubblica. Finalmente erano arrivati gli uomini della provvidenza. Effettivamente, essendo il mitologico mercato l’unico sovrano della politica, l’unica cosa di cui abbiamo veramente bisogno è di un esecutore efficiente delle sue volontà, uno che finalmente si lasci alle spalle la politica vecchio stampo – fatta ancora di parlamenti, partiti ed elettori – e proceda con saggezza alla modernizzazione del paese. Lasciatelo lavorare urlavano frementi i giornalisti della sinistra ZTL impauriti dall’idea che rappresentanti del popolo potessero essere d’intralcio all’uomo di Goldman Sachs. Escluso che la politica debba fare altro che assecondare gli interessi dei mercati, ci conferma Costa “L’esito fu la propensione per governi tecnici che nessuno ha eletto, dettati da stati di eccezione continui. I governi non devono infatti esprimere l’opinione pubblica, non devono rappresentare il popolo e l’articolarsi del mondo della vita: devono dargli forma.”: e chi meglio di un tecnico illuminato che ha lavorato a stretto contatto con la finanza ed è un fedele servitore dell’impero è in grado di farlo? Come ebbe a dire Mario Monti in un’intervista a Time, l’obiettivo del suo governo era cambiare “la cultura e un certo modo di vivere e di lavorare degli italiani”. Sono, insomma, queste le ragioni profonde dell’amore dei cosiddetti antifascisti di Repubblica e del Corriere per tecnici autocrati privi di mandato popolare a cui vorrebbero sostanzialmente dare pieno potere.

Ma come hanno fatto i partiti della sinistra ZTL a salvarsi la faccia di fronte ad un’opinione pubblica che, fino a qualche tempo fa, ancora aveva nel suo immaginario le parole d’ordine del socialismo e del popolarismo cattolico? La risposta, argomenta Costa, è che cessando di combattere le discriminazioni e le diseguaglianze economiche, si sono cominciati a spacciare come i paladini dei cosiddetti diversi: non più, quindi, lotta politica per l’emancipazione delle classi popolari, ma lotta per la tutela delle minoranze etniche, religiose e sessuali la cui inclusione nel migliore dei mondi possibili (se sei ricco o puoi emigrare) non deve certo essere impedita a nessuno dagli egoisti e beceri fascisti e sovranisti; “L’inclusione stessa dei diversi – a cui la sinistra progressista si richiama come alla sua caratteristica di fondo – diventa il modo in cui ci si autorizza a tacere dell’esclusione di chi subisce il mercato” scrive Costa. “L’inclusione progressista è un’inclusione che esclude. Viene inclusa ogni differenza che non turba l’ordine di mercato, ed esclusa (al punto che non ha né voce né rappresentazione nella sfera pubblica) ogni differenza che sarebbe contestazione del mercato e dei rapporti di dominio da esso generati.” E, così, i temi della giustizia e dell’uguaglianza vengono incredibilmente sganciati da quelli della ricchezza e del potere e si occulta in tutti i modi il fatto, evidente a tutti, che chi ha denaro ha potere sugli altri e che i veri discriminati sono sempre i poveri, indipendentemente dall’essere donne, musulmani o di colore; e si tenta di far credere che a dover essere emancipate sono le cosiddette minoranze, indipendentemente dal loro reddito. Ancora nel ‘900, quando non si era completamente obnubilati dalla propaganda neoliberista, lo si sapeva tutti: è la differenza di ricchezza il vero grande pericolo per la libertà di tutti, ma perdendosi nel proprio mondo autoreferenziale (spacciato persino per realismo e pragmatismo) la sinistra ZTL ha invece completamente rimosso il reale anche se forse, scrive Costa, “dovremmo parlare di negazione del reale, di una sorta di difesa primitiva attorno a cui è strutturata la cultura progressista.”

Arrivati a questo punto, in questa radiografia ideologica e politica della sinistra ZTL, mancherebbe solo un ultimo penosissimo passaggio: la politica estera; e si potrebbero passare ore a parlare dell’armamentario ideologico del partito unico neoliberista quando si tratta di giustificare l’occupazione americana del nostro Paese o del suo imperialismo nel mondo. La sinistra ZTL anche in questo ha reciso ogni legame con il socialismo e tradito ogni tipo di riferimento alla pace e alla cooperazione tra stati sovrani, ma – in fondo – è pur sempre domenica e Ottolina Tv sono mesi che ha sviscerato l’argomento in lungo e in largo; per concludere, invece, possiamo dire che la sinistra ZTL e la destra ZTL (a cui dedicheremo uno dei prossimi video) sono un’espressione culturale vincente dell’imperialismo e dell’eterna lotta di classe dall’alto verso il basso, lotta che adesso anche il 99 per cento deve riprendere a combattere. La buona notizia è che adesso anche tu puoi decidere se continuare a ripetere a pappagallo la propaganda e continuare difendere con le unghie il regime oppure, magari, saltare dal nostro lato della barricata e cominciare tutti insieme una nuova storia. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina Tv su GoFundMe e su PayPal.

E chi non aderisce è Mario Draghi

Quest’estate torna FEST8LINA, la festa del 99%, dal 4 al 7 luglio al circolo ARCI di Putignano a Pisa: quattro giornate di dibattiti e di convivialità con i volti noti di Ottolina Tv. Facciamo insieme la riscossa multipopolare! Per aiutarci ad organizzarla al meglio, facci sapere quanti giorni parteciperai

e le tue esigenze di alloggio compilando il form e, se vuoi aiutarci ulteriormente, partecipa come volontario.

Fest8lina, perché la controinformazione è una festa!