L’incredibile regola segreta che impone agli editorialisti del Corriere di NON CAPIRE NIENTE

Carissimi ottoliner, ben ritrovati. Siccome la scorsa settimana sono stato assalito da un forte calo di autostima, per risollevarmi il morale nel weekend ho deciso di immergermi nel variegato club del disagio e oggi sono qui a presentarvi la mia nuova crush: si chiama Danilo Taino ed è l’anonimo editorialista del Corriere a cui viene sbolognata la patata bollente ogni volta che c’è da fare un po’ di propaganda sconclusionata e di mettere il nome su qualche figuretta barbina (tanto lui, sostanzialmente, manco se n’accorge); e venerdì scorso ha dato veramente il meglio di sé. Il nostro pigro fatalismo si intitola l’editoriale (pure un po’ poeta il Taino, con quel ciuffetto sbarazzino); il pigro fatalismo che Taino vuole combattere è quello che spinge “la conversazione in corso nelle democrazie” a vedere un “futuro solo oscuro” e a pensare che tutto andrà per il peggio: “l’Ucraina perderà la guerra di resistenza alla Russia, in Medio Oriente ci sarà un’escalation dei conflitti, Taiwan finirà in mani cinesi, la Jihad tornerà a colpire l’Europa, l’America vacillerà, il 2024 sarà un disastro per le libertà e i commerci e le economie crolleranno”. Insomma: secondo Taino Ottolina Tv, in sostanza, avrebbe stravinto la battaglia per l’egemonia, ma a Danilo Taino non la si fa; tra un video con altri fini pensatori come Scacciavillani e Forchielli e un retweet di Marco Taradash o di Marco Capezzone e l’altro, Taino – infatti – ha sviluppato un’idea tutta sua di come il giardino ordinato possa uscire vincitore dal conflitto con quello che ha definito “l’asse dei despoti contro l’egemonia degli USA”, e la soluzione si chiama una botta di ottimismo. Basterà?

Nell’editoriale del Corriere di venerdì scorso, Danilo Taino ci ricorda che il 2024 sarà l’anno della democrazia: mai nella storia umana, infatti, così tante persone in tutto il mondo sono state chiamate alle urne nell’arco di 12 mesi e, sottolinea Taino, è iniziato alla grande, “con uno stop alle pretese della più potente autocrazia”: “Lo scorso 13 gennaio” infatti, ricorda Taino, “Taiwan ha votato a nuovo presidente il candidato inviso a Pechino, nonostante le minacce del partito comunista cinese”; “La situazione nell’isola resta tesa”, concede, “ma il dato di fatto è che le prime elezioni importanti dell’anno non sono andate come il gigante illiberale asiatico voleva”. Quello che Taino, però, dimentica di sottolineare è che il partito democratico progressista – che è, appunto, quello più smaccatamente filo occidentale – rispetto alle scorse elezioni ha perso 3 milioni di voti e pure la maggioranza in parlamento, e la questione indipendenza sembra essere stata totalmente derubricata; non era per niente scontato: nell’agosto del 2022 i democratici statunitensi avevano cercato disperatamente l’escalation con la missione a sorpresa di Nancy Pelosi, la senatrice USA famosa per aver utilizzato il suo ruolo politico per favorire il conto in banca del marito. Un flop totale. Ma a parte la questione taiwanese, nel disperato tentativo di cercare uno sprazzo di ottimismo, le cose che Taino si dimentica di dire di queste prime tornate elettorali sono anche molte altre: Taino si dimentica di dire, ad esempio, che in Senegal il cocco dell’Occidente Macky Sall per non venire completamente asfaltato alle elezioni previste per questo febbraio dal giovane militante anticolonialista Sonko – che si apprestava a trionfare per interposta persona, nonostante sia già stato da tempo rinchiuso in carcere con accuse palesemente infondate – il voto l’ha dovuto proprio rimandare e non di qualche settimana, ma di un anno, e chi ha protestato è stato preso a mazzate e gettato in carcere senza che sui mezzi di produzione del consenso del nostro giardino ordinato se ne facesse menzione. Anzi, tra i millemila leader che hanno tirato il pacco alla Meloni per la sua pantomima del vertice Italia – Africa che doveva inaugurare in pompa magna il piano immaginario Mattei, uno dei pochi ad essersi presentato è stato proprio Macky Sall, che è stato accolto come il sol dell’avvenire mentre, a casa sua, se arriva al 20% dei consensi è oro colato.

Taino sembra aver rimosso anche un altro appuntamento elettorale, ancora più paradigmatico: parliamo, ovviamente, delle elezioni in Pakistan, un vero e proprio spettacolo; anche qui, come in Senegal, il candidato di gran lunga più popolare – il leader populista, sovranista e anti – establishment Imran Khan – dopo essere stato detronizzato con il solito caro vecchio golpe bianco, è stato incarcerato per impedirgli di partecipare alle elezioni. Ma non solo: al suo partito è stato addirittura impedito di presentarsi utilizzando il suo simbolo che, in un paese dove il tasso di analfabetismo supera abbondantemente il 40%, è una mazzata al cubo; ciononostante, oltre ogni più rosea previsione Khan ha fatto il pieno e per impedirgli di ottenere la maggioranza assoluta sono dovuti ricorrere alle peggio schifezze. Dal Senegal al Pakistan, passando per il Sahel, l’ondata populista e sovranista sembra inarrestabile e il bello è che, comunque, all’Occidente collettivo, nonostante le nuove strategie della tensione, non va bene comunque: lo scontro in Pakistan, infatti, non era tra soldatini dell’impero e multipolaristi; anche i golpisti che ora, in qualche modo, accrocchieranno il tutto per tenere Imran Khan fuori dai giochi, infatti, guardano più alla Cina che non al giardino ordinato. Sono loro, infatti, ad aver dato il via al China Pakistan Economic Corridor che, tra tutti i singoli tassellini che compongono la belt and road initiative, è probabilmente il più grande in assoluto.

Nei giorni scorsi, poi, si è votato anche in Indonesia e qui il famoso asse delle autocrazie – con il quale Taino indica tutti i paesi che si sono definitivamente rotti i coglioni del colonialismo occidentale – ha vinto ancora prima che si cominciassero a contare i voti: nel 2019, infatti, la carta anticinese aveva giocato un ruolo di primissimo piano nella contesa elettorale, diventando l’arma retorica per eccellenza dell’opposizione reazionaria e filo – occidentale che si batteva per negare a Joko Widodo un secondo mandato. Fortunatamente allora quell’opzione venne battuta alle urne; questa volta, invece, non ci s’è nemmeno presentata: durante il suo secondo mandato, infatti, Jokowi non solo ha cominciato a raccogliere tutti i frutti della sua azione riformatrice fatta di welfare state, sviluppo economico e rafforzamento della sovranità nazionale – grazie a un forte processo di sempre maggiore integrazione economica con la superpotenza manifatturiera cinese – ma è addirittura riuscito a includere in questa nuova prospettiva di liberazione e sviluppo nazionale anche l’opposizione. Il candidato che risulterebbe di gran lunga vincente alle elezioni, infatti, è proprio il leader della vecchia opposizione, Prabowo Subianto, che Jokowi decise di assoldare nel suo governo come ministro della difesa per tentare una sorta di percorso di unità nazionale. Un’operazione riuscita: a questo giro, infatti, l’ex oppositore Prabowo è stato direttamente da Jokowi; della fantomatica minaccia cinese in campagna elettorale non ha parlato nessuno, e l’opzione dell’indipendenza nazionale e la volontà di tenersi al di fuori dalla contrapposizione per blocchi è diventata sostanzialmente unanime. E non è certo solo questione di ideologie: nel sottofondo, infatti, c’è la solita vecchia guerra tra borghesie nazionali e borghesie compradore; le seconde, ovviamente, guardano con maggior simpatia alle oligarchie occidentali e vorrebbero continuare a imprigionare l’Indonesia nel vecchio sistema neocoloniale, limitando l’economia indonesiana alla sola esportazione di materie prime non lavorate che non necessitano investimenti. Vuol dire che i latifondisti e i grandi proprietari si limitano a incassare rendite senza avviare nessun percorso di sviluppo, che è la precondizione per la nascita e la crescita di un vero movimento dei lavoratori e, quindi, di una vera democrazia; la borghesia nazionale, invece, si vuole arricchire come gli altri, ma non è pregiudizialmente contraria all’idea che per farlo si debba investire e permettere all’economia nel suo insieme di crescere, anche se comporta ritrovarsi di fronte lavoratori più attrezzati per far valere i loro diritti. Prabowo, originariamente, apparterrebbe più alla borghesia compradora che a quella nazionale, ma l’ottimo lavoro portato avanti da Jokowi in 10 anni di presidenza sembrerebbe aver spostato definitivamente i rapporti di forza a favore delle borghesie nazionali, con il sostegno della stragrande maggioranza della popolazione: Jokowi, infatti, gode di una popolarità senza precedenti, e invertire il processo che ha avviato – e che ha avuto il suo culmine assoluto nella messa al bando totale dell’esportazione di nickel come materia prima, imponendo che almeno una parte della lavorazione avvenga in Indonesia – potrebbe non essere alla portata delle forze della reazione; Prabowo – che è un opportunista, ma non è scemo – lo sa benissimo e ha deciso di porsi in piena continuità con l’amministrazione Jokowi, che l’ha sostenuto – come l’hanno sostenuto anche i cinesi. Per la borghesia compradora potrebbe essere la sconfitta definitiva.

Insomma: nel Sud globale, ormai, lo scozzo è tra due sfumature diverse di multipolarismo; quella più soft e paracula dei vecchi establishment che cercano di adeguarsi al mondo che cambia senza perdere i loro privilegi e quella più strong delle forze politiche emergenti che cercano di approfittare del mondo che cambia per cambiare tutto anche in casa. E al giardino ordinato, intanto – tutto in subbuglio per il grande anno delle elezioni globali – non rimane che interpretare le poche elezioni che si svolgono davvero regolarmente capovolgendo la realtà e stendere un velo pietoso su tutte le altre. E anche fare un po’ di sano vittimismo, come quando a Davos, il mese scorso, la crème de la crème delle oligarchie parassitarie del pianeta si è riunita per lanciare all’unisono un allarme accorato sul rischio fake news e disinformazione; cioè, gli azionisti di maggioranza di tutti i mezzi di produzione del consenso dell’Occidente collettivo ci volevano convincere che il problema non sono gli eserciti di Danili Taino sul loro libro paga e il monopolio delle piattaforme social in mano loro, ma Ottolina Tv e il fantasma di Giulietto Chiesa.

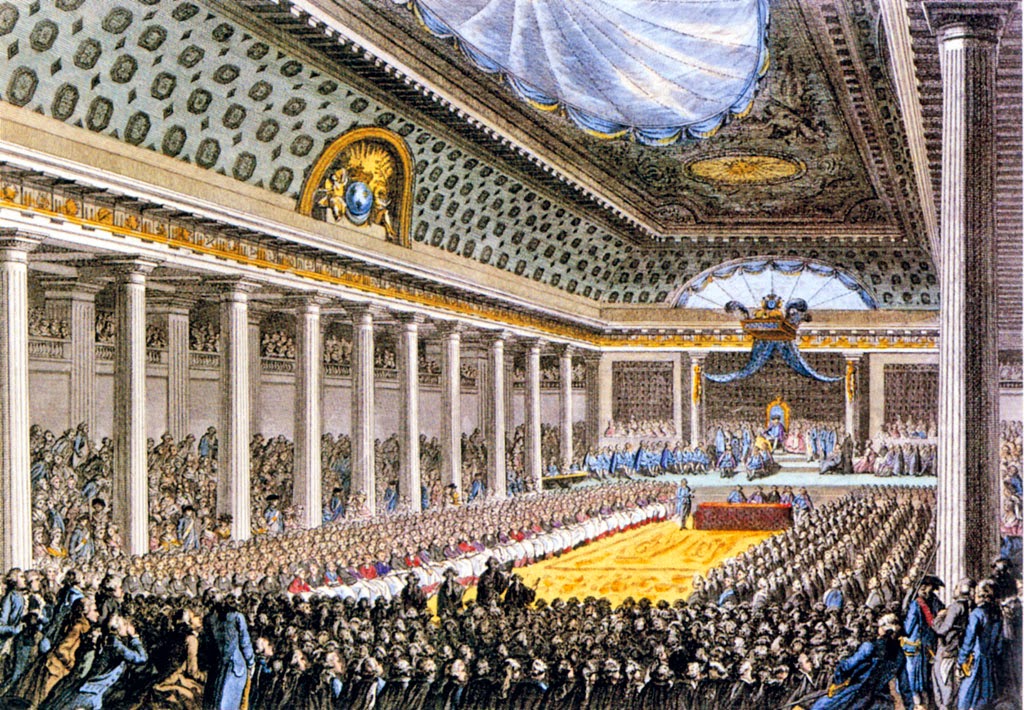

D’altronde l’odio di Taino per la democrazia ha radici antiche: era il luglio del 2015 e con la scusa del feticcio dell’austerity la Germania si apprestava a ridurre in cenere la povera Grecia; dieci anni dopo, tutti i principali protagonisti di quella stagione hanno fatto il mea culpa e hanno ammesso pubblicamente che la stagione dell’austerity a tutti i costi è stata un gigantesco errore, da Mario Draghi a Mario Monti, passando per Angelona Merkel. All’epoca, però, chi s’azzardava a dubitare finiva immediatamente nelle liste di proscrizione, esattamente come i fantomatici propagandisti putianiani negli ultimi due anni – almeno fino a quando anche Limes non ha cominciato a dire quello che tutti noi, a libro paga di Putin, sommessamente sostenevamo sin dall’inizio; allora come ora, a guidare la campagna per l’adeguamento forzato al pensiero unico confuso, era il Corriere della Sera e tra i cani da guardia più feroci dell’ortodossia analfoliberista non poteva che esserci il suo corrispondente dalla Germania e, cioè, proprio Danilo Taino, una vera e propria bimba di Wolfgang Schauble e dell’ordofascismo allora tanto in voga e che, in suo nome, si scagliava come un mastino inferocito contro la deriva scandalosa intrapresa dal governo Tsipras: chiedere il parere del popolo. Contro il pacchetto lacrime e sangue imposto dalla troika, infatti, Tsipras aveva avuto la terrificante idea di indire un referendum; apriti cielo! “A meno di un colpo a sorpresa ad Atene, ad esempio la caduta del governo di sinistra” scriveva Taino “domenica prossima i greci voteranno”: “Nominalmente” continua Taino, si tratta di un voto “sul programma di aiuti proposto dai creditori del Paese” e cioè, appunto, la ricetta lacrime e sangue della troika per punire l’indisciplinata Grecia e far arricchire le oligarchie; “in pratica” però, continua scandalizzato Taino, si voterà “sulla permanenza o meno della Repubblica ellenica nell’Unione monetaria”. Con il ricorso al voto popolare, rincara Taino, “il governo di sinistra” sta cercando di usare “il popolo greco come un’arma” cercando di “schierarlo contro gli avversari, che sarebbero rappresentanti del capitalismo europeo che ricatta i greci, come ama dire Tsipras”: “Convocando il referendum” continua Taino “più che dare la parola al popolo lo hanno chiamato a dare l’assalto al Palazzo d’Inverno dell’eurozona”. Come poi si scoprirà, purtroppo, avevano anche dei difetti.

Danilo Taino, comunque, non si limita a denunciare la pigrizia dell’Occidente collettivo solo nei tentativi di ribaltare i risultati delle urne: anche in Ucraina, con un po’ di fatalismo in meno, “le prospettive di una vittoria ucraina nel fermare l’aggressione russa sarebbero migliori”. Per rinfocolare un po’ del pensiero magico che ha occupato i media mainstream per due anni e che ora sembra aver perso un po’ di slancio, Taino si appiglia all’ultima trovata dell’internazionale Iacobona e Molinara: abbandonate con 6 mesi di ritardo le speranze totalmente infondate sulle magnifiche sorti e progressive della controffensiva immaginaria, il nuovo tormentone della propaganda suprematista infatti è che “si dimentica, però, che la Russia sta perdendo la battaglia del Mar Nero”; una vera e propria ossessione. E Taino ha recepito il messaggio: La Russia sta perdendo la battaglia per il Mar Nero titolava il 28 gennaio entusiasta l’Economist; La vittoria dell’Ucraina in mare rilanciava con un lunghissimo articolo Foreign Affairs la settimana dopo; “L’Ucraina afferma di aver affondato un’altra nave da guerra” replicava gasatissima la CNN giusto un paio di giorni fa. Come ha commentato laconicamente il nostro Francesco dall’Aglio: “Poverini, fagli festeggiare qualcosa…”. Nel frattempo, infatti, nel mondo reale il nuovo capo dell’esercito ucraino Oleksander Syrski annunciava il ritiro definitivo delle truppe ucraine da Adveevka: probabilmente è il vero motivo dell’avvicendamento alla testa delle forza armate ucraine e anche la ragione per la quale, alla fine, Zaluzhny ha incassato il defenestramento senza montare chissà quale cagnara; il nuovo capo si dovrà fare carico della debacle definitiva e Zaluzhny ha colto al volo la possibilità di abbandonare la nave, prima che affondasse definitivamente, per poi imporsi come il più autorevole dei leader possibili per la mini Ucraina che rimarrà dopo il conflitto. Festeggiare per qualche successo in mare durante una guerra di terra dove vieni preso a schiaffi un giorno sì e l’altro pure è un po’ come se mentre dalla lotta per lo scudetto ti ritrovi a lottare contro la retrocessione, ti metti a festeggiare perché hai vinto i Goal Awards che premiano la divisa più bella.

Come per le elezioni a Taiwan, però – diciamo – Taino è di bocca buona e si accontenta di poco; dall’Ucraina, al Medio Oriente: “L’uscita dalla guerra nel Medio Oriente” ammette “è molto complicata, ma la possibilità che dalla tragedia nasca un equilibrio più stabile non è irrealistica”. Per Taino, infatti, “se le democrazie ci credono”, congelando il conflitto e l’estensione degli insediamenti in Cisgiordania, tornando a discutere dei due Stati in cambio del riconoscimento diplomatico da parte dell’Arabia Saudita e, magari, anche invocando l’intervento di Babbo Natale per far dimenticare a suon di regali ai bambini di Gaza i loro amichetti sterminati sotto le bombe, si infliggerebbe una sconfitta epocale all’Iran che in Medio Oriente diventerebbe “isolato”: Ansar Allah riconsegnerebbe Sana’a ai proxy sauditi, l’Iraq si consegnerebbe alle cellule del Mossad attive nel Kurdistan e invece di cacciare gli ultimi americani rimasti ne chiederebbe i rinforzi, Nasrallah si convertirebbe al protestantesimo, Bashar Assad trasformerebbe la Siria in una gigantesca Rojava e le masse arabe, da idolatrare Abu Obeida, Abdel Malek Al Houthi e l’ayatollah Kamenei, si convertirebbero al culto di Ernesto Galli della Loggia. D’altronde, sottolinea Taino, “siamo in un’era in cui l’impensabile può materializzarsi” e, quindi, perché non sognare? E il sogno di Taino, infatti, procede inesorabile ignorando ogni contatto con la realtà: il raggiungimento di questo nuovo ordine pacifico, continua infatti Taino, “sarebbe la testimonianza che gli Stati Uniti sono ancora l’unica potenza in grado di non far esplodere un conflitto”; nel mondo incantato di Taino sostanzialmente la carneficina di Gaza non solo non è un genocidio, ma proprio non esiste, come non esistono tutte le guerre scatenate dagli USA nella regione negli ultimi 30 anni. E, quindi, che ci vorrà mai a rilanciare l’immagine degli USA portatori di pace? Basta, appunto – come dice Taino – farla finita col nostro pigro fatalismo e, a quel punto, si “darebbe modo ai paesi del Sud globale di considerare quali sono le forze che favoriscono la stabilità che aiuta lo sviluppo”: quindi, nella realtà parallela di Taino, il superimperialismo statunitense ha garantito la pace e lo sviluppo del Medio Oriente e dell’Africa, che poi sono state messe a ferro e fuoco dalla Russia e dalla Cina.

Il problema, sostiene Taino in soldoni, è solo che non facciamo abbastanza propaganda per affermare questa incontrovertibile verità: “La pigrizia dei chierici occidentali e dei loro governi” afferma polemicamente “rischia di essere la quinta colonna” non solo – si badi bene – “degli autocrati”, ma addirittura anche “dei terroristi”; “I migliori” scrive ancora, citando il poeta inglese William Butler Yeats, “mancano di ogni convinzione, mentre i peggiori sono pieni di fervente energia”. “Quei peggiori” sottolinea Taino per chi, a fine articolo, non l’avesse ancora capito “sono oggi i Putin, gli Xi Jinping, gli ayatollah e i loro sodali” e cioè, appunto, Ottolina Tv e tutti quelli che, come noi, sono a libro paga delle DITTATUREEHH!!, rigorosamente scritto in caps lock con 2 H finali e 6 punti esclamativi, mentre i Danilo Taino sacrificano la loro vita per gli ideali della democrazia e della libertà. Ma la pacchia è finita, avverte Taino, perché chi come noi fa propaganda ruzzah si sente forte perché “convinto della mancanza di volontà e di convinzione delle democrazia” e invece, minaccia Taino, “possiamo ancora deluderli”.

Tranquillo Danilo: per ora, diciamo, te e i pennivendoli analfoliberali amici tuoi non ci avete mai deluso; ogni volta che abbiamo un calo di autostima o siamo assaliti da un qualche dubbio, basta riguardare le puttanate che scrivete e il morale torna alle stelle. E quindi, buona settimana antimperialista a tutti, ma ricordatevi, però, che per quanto la propaganda sia strampalata e venga smentita continuamente dai fatti, i mezzi di produzione del consenso sempre in mano loro rimangono e ,quindi, bullizzarli è giusto e sacrosanto, ma non basta: per dargli il benservito definitivo, abbiamo bisogno di contrapporre ai loro mezzi di produzione del consenso un mezzo di produzione del senso critico; ci serve subito un vero e proprio media che, invece che dalla parte delle oligarchie suprematiste, stia dalla parte del 99%. Aiutaci a costruirlo: aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina Tv su GoFundMe e su PayPal.

E chi non aderisce è Danilo Taino