“Il dollaro ha rotto il cazzo”: Putin e i BRICS a Kazan la toccano pianissimo

Trentadue Paesi, mille delegati e ventiquattro capi di Stato: quello che di sicuro va in scena oggi a Kazan, nel silenzio dei nostri media, è il funerale in grande stile del sogno distopico della fine della storia e dell’eterno trionfo dell’unipolarismo neo-liberale guidato da Washington; ma riusciranno anche a celebrare il battesimo di un nuovo ordine più equo, democratico e inclusivo? Come ampiamente previsto e annunciato, il 16esimo summit dei BRICS+ che ha inizio oggi nella splendida capitale multiculturale e multietnica del Tatarstan e che corona l’anno di presidenza russa della più importante istituzione multilaterale del Sud globale, è probabilmente – in assoluto – il più ambizioso e importante dalla sua nascita, nel 2009. La scelta scellerata di Washington di sdoganare definitivamente l’utilizzo del dominio del dollaro e del monopolio che esercita sulle istituzioni finanziarie globali come arma di distruzione di massa contro chiunque osi rifiutarsi di sottomettersi completamente all’agenda dell’impero, potrebbe aver impresso un’accelerazione senza precedenti al piano più ambizioso e complicato delle economie emergenti: creare un’alternativa concreta e tangibile al sistema finanziario e monetario internazionale vigente. Quello su cui i 9 capi di Stato dei Paesi membri (e gli altri 23 Paesi presenti a titolo di osservatori) saranno chiamati a confrontarsi in questi giorni non è banalmente una qualche fumosa dichiarazione di principio, ma una roadmap concreta e dettagliata per costruire, passo dopo passo, le infrastrutture materiali e immateriali necessarie a svuotare dall’interno la rendita di posizione monopolistica della quale hanno goduto fino ad oggi gli Stati Uniti, a vantaggio delle sue oligarchie – e, in posizione subordinata, di tutte le altre oligarchie del pianeta complici della grande rapina – e a scapito degli interessi nazionali di tutti gli altri Paesi del pianeta e della loro sovranità e indipendenza, compresi quelli che degli Stati Uniti si considerano (inspiegabilmente) amici e alleati quando, come hanno reso palese questi ultimi tre anni di guerre economiche e guerre vere per procura, non sono altro che sudditi e vassalli. Questa roadmap è descritta nei suoi lineamenti fondamentali da questo lungo rapporto pubblicato la settimana scorsa e curato dal ministero delle finanze e dalla Banca Centrale della Federazione russa, un documento che mira a “rafforzare il multilateralismo per uno sviluppo globale più equo e per la sicurezza”: una diagnosi lucida e impietosa delle distorsioni che il monopolio del dollaro e di Washington impongono all’intera economia globale, seguito da un elenco dettagliato delle cose che i BRICS si impegnano a fare concretamente per creare delle alternative tangibili sul piano dei pagamenti internazionali, della circolazione dei capitali, del finanziamento allo sviluppo e dei meccanismi che garantiscono la stabilità finanziaria globale; un documento che, insieme al summit, è destinato a rappresentare, negli anni a venire, una pietra miliare di questa turbolenta fase di cambiamenti “mai visti in un secolo”, come sottolinea sempre Xi Jinping.

E’ per questo che a partire da oggi, per i prossimi 3 giorni, noi di Ottolina Tv insieme al Contesto di Giacomo Gabellini, a Dazibao di Davide Martinotti, a Stefano Orsi e a Francesco Maringiò abbiamo deciso di dedicare a questo evento storico due ore di diretta al giorno trasmessa a reti unificate su tutti i nostri canali per provare a dare quella copertura che i media mainstream sono troppo occupati per dare (e – tutto sommato – vedendo il livello di competenza e di onestà intellettuale, forse è anche meglio così). Ma ora, prima di addentrarci nelle 50 pagine del rapporto che descrive il piano dei BRICS per mettere fine alla dittatura del dollaro, vi ricordo di mettere mi piace a questo video per permetterci (anche oggi) di combattere la nostra piccola guerra quotidiana contro gli algoritmi, che sono talmente al servizio dell’imperialismo finanziario USA che ieri c’hanno pure demonetizzato il video, nonostante – a questo giro – non si citasse mai né il Libano, né Gaza e non ci fosse nessunissima scena di violenza: ormai per poter ambire a trasformare la creazione di contenuti per le piattaforme social in un mestiere retribuito, bisogna obbligatoriamente ridursi a parlare dello stesso niente che trovate sulle pagine dei giornali o nei programmi di Fabio Fazio; per questo, a maggior ragione, se ancora non lo avete fatto, oltre a invitarvi a iscrivervi a tutti i nostri canali su tutte le piattaforme social e di attivare tutte le notifiche, vi ricordiamo anche che il modo migliore per sostenerci e garantire la nostra indipendenza e la nostra capacità di sottrarci alla mannaia della censura rimane quello di seguirci direttamente dal nostro sito. A voi costa meno fatica di quanta non ne serva al dipartimento del tesoro USA per emettere un nuovo pacchetto di sanzioni contro un Paese a caso, ma per noi fa davvero la differenza e forse un pochino, nel suo piccolissimissimo, anche al disastrato mondo dell’informazione italiana in generale.

BCBPI (Brics Cross-Border Payment Initiative), tradotto: iniziativa per i pagamenti transfrontalieri dei BRICS; è questo l’acronimo che descrive il sistema per le transazioni commerciali internazionali elaborato nell’arco degli ultimi 12 mesi dai Paesi BRICS sotto la presidenza annuale della Federazione russa e che verrà discusso, a partire da oggi, a Kazan nell’ambito del sedicesimo summit annuale della più importante organizzazione multilaterale del Sud globale. L’obiettivo, ovviamente, è quello di emanciparsi dal ricorso (più o meno obbligato) al dollaro come valuta di riferimento per i pagamenti internazionali, obiettivo reso sempre più urgente dal fatto che negli USA approfittare di questo “esorbitante privilegio” monopolistico per danneggiare economicamente qualsiasi avversario è diventato un vero e proprio sport nazionale, con almeno un terzo del pianeta al momento sottoposto a sanzioni unilaterali illegali e illegittime, a partire soprattutto dal 60% dei Paesi a reddito basso e medio-basso. Per emanciparsi da questo opprimente monopolio, uno degli aspetti più urgenti consiste nel costruire un’alternativa concreta allo SWIFT, il sistema di messaggistica che oggi gode di una posizione di monopolio nell’ambito delle transazioni interbancarie internazionali e che, essendo totalmente in mano alla finanza USA, viene utilizzato per minacciare e colpire i Paesi che non si adeguano ai dictat di Washington; ma la parte più complicata poi – ovviamente – è costruire un network di operatori sufficientemente ampio che questo sistema alternativo – e la possibilità di utilizzarlo per fare pagamenti transfrontalieri in diverse valute – lo renda operativo concretamente. Questo, sottolinea il rapporto, può avvenire in molti modi diversi, non necessariamente in contrapposizione tra loro: il primo è appunto, banalmente, creare un network internazionale di banche commerciali che sostengano la possibilità di effettuare i pagamenti transfrontalieri in diverse valute locali; il secondo è mettere in connessione tra loro direttamente le Banche Centrali, che farebbero da terminale a reti domestiche di banche commerciali. Ma l’opzione che viene più a lungo analizzata, in realtà, è un’altra: il ricorso a una piattaforma DLT, che sta per Distributed Ledger Techonology, e che è un modo un po’ più generico e astratto per definire – in soldoni – una blockchain.

Al centro della proposta dei BRICS ci sono le CBDC, le valute digitali che però – al contrario dell’utopia ultra-liberista del mondo delle criptovalute – sono emesse dalle Banche Centrali: quindi non uno strumento per togliere agli Stati nazionali quel poco di sovranità che ancora riescono ad esercitare attraverso le politiche monetarie a favore del capitale privato, ma – al contrario – uno strumento per permettere agli Stati sovrani di esercitarne di più, appunto, creando un’alternativa al monopolio del dollaro e delle istituzioni finanziarie del Washington Consensus; una trasformazione decisamente ambiziosa che, per essere realmente implementata, nella migliore delle ipotesi impiegherà svariati anni, ma per la quale – sottolineano i BRICS – non siamo all’anno zero. Da alcuni anni, infatti, procedono le sperimentazioni di un progetto pilota che si chiama mBridge che, oltre alla Banca Centrale cinese, quella tailandese e l’autorità monetaria di Hong Kong, coinvolge anche la Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti che, con Dubai, si sta ritagliando un posto al sole come piazza finanziaria di primissimo ordine per tutto il Sud globale. Durante la sperimentazione (che va avanti ormai da 3 anni) sono state processate in tutto 164 transazioni per un valore complessivo di 22 milioni di dollari e, a fine 2023, il sistema ha raggiunto la fase di Minimum Viable Products, che significa che le funzioni di base sono state ottimizzate e che ora si tratta di allargarne la portata e il numero di soggetti coinvolti. Intanto nel 2023, per la prima volta, la Cina ha visto lo yuan superare il dollaro come valuta utilizzata per i suoi scambi commerciali transfrontalieri; Russia e Cina hanno dichiarato di aver condotto i loro commerci bilaterali utilizzando 90 volte su 100 valute locali, e progetti ufficiali per tentare di ampliare l’utilizzo delle valute locali sono stati avviati in Africa, in America Latina, ma – soprattutto – negli ASEAN, che è una delle aree economicamente più dinamiche del pianeta. E che il monopolio del dollaro come valuta per le transazioni commerciali internazionali non sia più quello di una volta è dimostrato palesemente da come la Federazione russa, dopo 10 anni di sanzioni e 3 di sanzioni on steroids, non sembra esattamente sull’orlo del collasso.

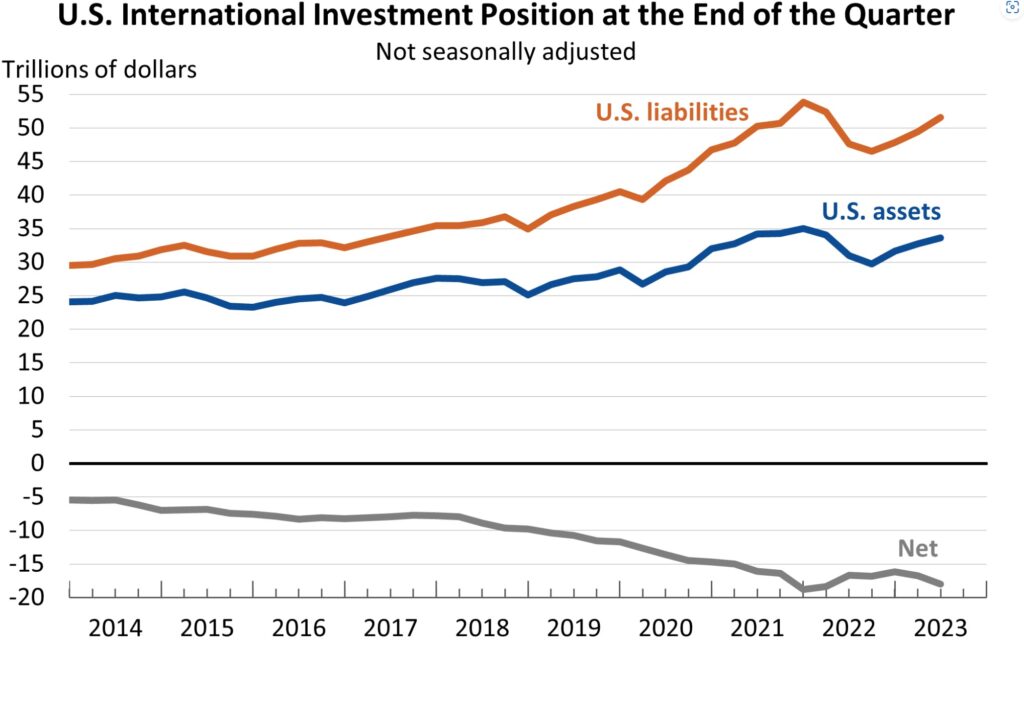

Ma rompere il monopolio del dollaro e delle istituzioni finanziarie che regolano le transazioni monetarie internazionali è solo la cima dell’iceberg: la proposta che il ministero delle finanze e della Banca Centrale russa hanno messo sul tavolo, infatti, mira a intervenire anche nel settore degli investimenti che, tradotto, significa nei flussi di capitali che, fino ad oggi, hanno permesso all’imperialismo finanziario USA di sottrarre risorse gigantesche a tutto il resto del pianeta per alimentare la sua bolla speculativa, a discapito dell’economia reale. L’imperialismo finanziario USA si fonda sulle istituzioni del Washington Consensus, che sono state create e delineate nei loro aspetti fondamentali quando ancora gran parte del Sud globale era colonizzato: si tratta quindi, a tutti gli effetti, di istituzioni coloniali il cui obiettivo è, appunto, perpetrare il rapporto di subordinazione tra Nord e Sud globale anche dopo che i Paesi in questione hanno conquistato formalmente l’indipendenza; basti pensare che gli Stati Uniti sono l’unico Paese che ha potere di veto in entrambe le istituzioni principali (Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale) e che, come ricorda Ben Norton, “esiste un accordo tacito per cui ogni presidente della Banca Mondiale è un cittadino statunitense e ogni direttore generale del FMI è europeo. Finora, questo schema è continuato, anche se l’economia globale è cambiata in modo molto significativo”. Stessa questione per le quote che determinano il peso specifico dei singoli Paesi all’interno dell’FMI: a parità di potere d’acquisto, infatti, le economie dei BRICS hanno da tempo superato quelle dei Paesi del G7; ciononostante, nell’ambito dell’FMI i Paesi BRICS hanno appena il 13,5% delle quote con diritto di voto; i G7 il 41,3%, uno squilibrio talmente evidente che anche i Paesi sviluppati hanno fatto finta di essere pronti ad accettare qualche cambiamento. Peccato che, per due volte di fila, si sia risolto in un clamoroso buco nell’acqua: nel 2020, dopo mesi di dibattito, si decise che era meglio rinviare la revisione delle quote; 3 anni dopo, nel 2023, le quote vennero effettivamente riviste, ma solo per essere aumentate in generale, senza toccare minimamente i pesi relativi.

Riformare l’FMI e dare più voce in capitolo ai Paesi emergenti, invece, è una questione vitale e, per capire quanto, bisogna fare un bel passo indietro. 1944, Bretton Woods; come tutti saprete benissimo, sul tavolo c’erano due proposte: da un lato quella che faceva capo al buon vecchio John Maynard Keynes e, cioè – come ricorda lo stesso sito del Fondo Monetario Internazionale – l’istituzione di “una banca globale, denominata International Clearing Union o ICU, che avrebbe emesso la propria valuta, denominata bancor, basata sul valore di 30 materie prime rappresentative, tra cui l’oro, convertibili con valute nazionali a tassi fissi”. L’altra, invece, era di prendere il dollaro, fissare una quantità di oro che ne definisse il valore (che, nello specifico, venne stabilita in 35 dollari per oncia) e nominare ufficialmente il dollaro, invece che una valuta internazionale creata ad hoc, valuta di riserva globale: questo significa che ogni altra valuta viene scambiata a un tasso fisso con il dollaro. La differenza è gigantesca: nel sistema proposto da Keynes, infatti, erano previsti incentivi specifici che spingevano i Paesi che avevano un surplus commerciale – e che, quindi, esportavano più di quanto non importassero – a introdurre correttivi per ri-bilanciare la bilancia dei pagamenti e quindi, gradualmente, diminuire il gap tra Paesi più e meno sviluppati industrialmente. Nell’altro caso, invece, i Paesi economicamente più forti avevano tutto l’interesse ad accumulare quante più riserve in dollari possibili; e quindi l’incentivo era, quello stesso gap, ad aumentarlo sempre di più: per dirla in altri termini, da un lato si introduceva uno strumento di governance globale che mettesse un argine alle distorsioni intrinseche all’accumulazione capitalistica (che spinge a dare sempre di più a chi ha già di più e sempre di meno a chi ha già di meno) mentre, dall’altro, queste stesse distorsioni venivano accelerate e amplificate. Insomma: lo strumento perfetto per perpetuare le gerarchie tra Paesi colonizzatori e Paesi colonizzati anche dopo la fine ufficiale del colonialismo e la prova provata che l’essere umano, stringi stringi, non capisce un cazzo; l’incentivo a fare a chi c’ha il surplus commerciale più grosso, infatti, era stata la causa principale che nei trent’anni precedenti aveva portato non a una guerra mondiale, ma addirittura a due, anche se – tutto sommato – possono essere considerati due capitoli di una sola, separata da un bell’intermezzo che aveva permesso l’affermarsi del nazifascismo come prodotto d’eccellenza dei “veri valori fondamentali dell’Europa e dell’Occidente”. Ciononostante l’ipotesi di Keynes venne scartata con sufficienza e la dittatura del dollaro divenne la colonna portante del sistema finanziario globale.

Eppure, visti con gli occhi di oggi, potremmo senza dubbio ricordare gli anni successivi a Bretton Woods come i bei tempi andati: anche allora, infatti, gli USA si erano dotati di uno strumento di dominio globale che imponeva al resto del mondo di finanziare il deficit statunitense, ma – perlomeno – l’entità di questo debito che si andava accumulando e che gravava sulle spalle dell’intero pianeta era limitata dall’ancoraggio del dollaro all’oro, che limitava la libertà di stampare dollari a piacere; limite che, come chi segue Ottolina sa fin troppo bene, è definitivamente saltato, a partire dal 1971, con la fine della convertibilità del dollaro in oro introdotta dall’amministrazione Nixon, l’atto fondativo del sistema superimperialistico in cui siamo immersi oggi. Da allora, non solo gli USA fanno pagare il loro deficit al resto del mondo, ma questo stesso deficit non ha sostanzialmente limiti e viene finanziato con il rastrellamento di tutti i capitali che servirebbero al resto del mondo per svilupparsi da parte degli USA – che assumono, così, il ruolo di rapinatore a mano armata dell’intera economia globale. Ora, se le potenze emergenti volessero ricalcare le orme della superpotenza USA, ovviamente dovrebbero aspirare a imporre le loro valute come nuove valute di riserva globale corrispondenti ai nuovi rapporti di forza economici e produttivi che si sono andati delineando; in particolare la Cina, ovviamente, che si è affermata come la vera unica superpotenza manifatturiera globale (esattamente come gli Stati Uniti alla vigilia di Bretton Woods), che è quello che sembrano auspicare anche tanti appartenenti all’area cosiddetta del dissenso: la sostituzione del dollaro con lo yuan. Fortunatamente, però, la Cina e gli altri Paesi BRICS sembrano essere molto più ispirati dalle intuizioni del buon vecchio Keynes che non dalla volontà di potenza fine a se stessa dell’impero USA; ed ecco, così, che invece di scatenare una guerra per chi sarà la prossima potenza egemone che, come gli USA negli ultimi 80 anni, riuscirà a far pagare le sue bollette al resto del pianeta, si sono messi in testa proprio di riformare dalle fondamenta l’architettura finanziaria globale proprio per permettere una nuova governance globale, in grado di mitigare le distorsioni intrinseche dell’accumulazione capitalistica e garantire un futuro (più o meno) pacifico e di sviluppo per tutti. E, con una bella dose di realismo politico, propongono di farlo a partire da quello che già c’è.

Di fronte alle palesi distorsioni di un sistema fondato sull’unipolarismo valutario del dollaro, infatti, lo stesso Fondo Monetario Internazionale, nonostante sia diretta emanazione dell’imperialismo USA, ha provato a introdurre dei correttivi che vanno proprio nella direzione auspicata dal buon vecchio Keynes: si chiamano diritti speciali di prelievo e sono, appunto, un tipo di valuta di riserva internazionale creata e gestita proprio dall’FMI; il valore dei diritti speciali di prelievo si fonda su un paniere di valute che, al momento, include il dollaro, l’euro, la sterlina, lo yen giapponese e, dal 2016, anche lo yuan cinese. A emetterla è, appunto, l’FMI stesso che poi l’assegna ai vari Paesi membri a seconda della quota di partecipazione al fondo stesso; i singoli Paesi, così, hanno una valuta universalmente riconosciuta e stabile diversa dal dollaro per rimpinguare le proprie riserve. C’è solo un piccolissimissimo problema: rappresentando i diritti speciali di prelievo – in qualche misura – quello che gli USA avevano già scongiurato con ogni mezzo necessario a Bretton Woods, e comandando gli USA a bacchetta nell’FMI, sono stati introdotti scientemente tutti i paletti necessari per impedire che diventasse qualcosa di veramente significativo. Primo punto: quattro delle cinque valute del paniere sono valute di ex potenze coloniali, con gli USA che sono gli unici veramente sovrani e gli altri che fanno da vassalli e adottano politiche monetarie sempre in linea con la FED e gli interessi USA, come – ad esempio – è avvenuto a partire dal 2022, quando all’unisono hanno scelto tutti di aumentare rapidamente i tassi di interesse con la scusa di combattere l’inflazione, anche se il grosso dell’inflazione (come abbiamo dimostrato n-mila volte) era dovuta a fattori che con le politiche monetarie non c’incastravano niente; a partire dalla greedflation e, cioè, l’inflazione imposta dalle aziende che hanno posizioni di mercato oligopolistiche (se non addirittura proprio monopolistiche), il che significa che il prezzo lo fissano loro e non c’è concorrenza in grado di fargli cambiare idea. Se le Banche Centrali che emettono i quattro quinti delle valute del paniere decidono all’unisono di aumentare i tassi di interesse, questo significa che le valute di tutti gli altri Paesi si indeboliscono e, quindi, rimborsare un eventuale debito denominato in diritti speciali di prelievo diventa più costoso, Ovviamente, siccome siamo in un mondo libero e democratico, ogni Paese, in realtà, ha sempre la possibilità di scegliere – e, in questo caso, può scegliere molto liberamente di aumentare anche lui i tassi di interesse per contrastare l’indebolimento della sua valuta; peccato che questo comporti causare una recessione o, comunque, una botta decisiva alla crescita economica, ovviamente imposta da altri. E questo è solo il primo dei problemi. Il secondo è che i diritti speciali di prelievo non vengono utilizzati nell’economia reale: non ci puoi comprare il petrolio o le banane o i microchip; per comprarci qualcosa, li devi convertire in una valuta. Ma nessuno obbliga nessuno ad accettare diritti speciali di prelievo in cambio della sua valuta: si può fare soltanto a seguito di accordi bilaterali consensuali, i famosi VTA (Voluntary Trading Arrangements); ergo, rischi di avere, tra le tue riserve, valuta che poi non puoi usare per fare quello che ti serve quando ti serve.

Il messaggio dei BRICS, allora, è molto chiaro: se volete che la nostra ascesa economica avvenga comunque all’interno di queste istituzioni, dovete darci il potere di voto che ci spetta e la possibilità di utilizzare il potere di voto che ci spetta per risolvere tutti i problemi che oggi affliggono i diritti speciali di prelievo per trasformali, finalmente, in una valuta di riserva internazionale realmente utile; altrimenti, vorrà dire che ce ne facciamo un’altra da noi. L’eventuale “mancato riequilibrio delle azioni con diritto di voto causerebbe un danno significativo e irreparabile alla credibilità del FMI come istituzione” si legge nel rapporto, e costringerebbe i Paesi emergenti a “sviluppare una struttura alternativa la cui funzionalità le consentirebbe di svolgere il compito originariamente previsto dal FMI” a partire, appunto, dai diritti speciali di prelievo per i quali “bisogna aumentare la convertibilità nelle diverse valute, andando oltre il meccanismo dei Voluntary Trading Arrangements”, promuoverne “l’utilizzo nel commercio internazionale, per fissare il prezzo delle commodities, e come unità di conto” ed “emettere più asset finanziari denominati in diritti speciali di prelievo come veicoli per gli investimenti”. Intanto si sono portati avanti aumentando a dismisura le riserve direttamente in oro che, così, è passato da poco più di 1.600 dollari l’oncia di inizio 2022 agli oltre 2.700 dollari l’oncia attuali, cosa che farà sicuramente molto felici – ad esempio – gli amici del Burkina Faso che, recentemente, hanno annunciato l’intenzione di nazionalizzare le loro miniere d’oro. Ma non solo: i due principali Paesi produttori di oro al mondo, infatti, sono – pensate un po’ – Cina e Russia, entrambi con una produzione all’incirca doppia rispetto a quella degli Stati Uniti e 60 volte superiore a quella della Svezia, che il principale produttore europeo di oro. Aumentare le riserve in oro, quindi, per i BRICS è un ottima opportunità e un ottimo affare, ma è un pannicello caldo: l’oro infatti, per fare un esempio, rappresenta appena il 4 – 5% al massimo delle riserve estere cinesi; il 65 – 70% è composto da valuta estera e il 20 – 25% da titoli di Stato esteri – e tra questi, ovviamente, a fare (di gran lunga) la parte del leone sono i dollari e i titoli del tesoro USA. L’obiettivo, quindi, è aumentare la quota di valuta estera e di titoli del tesoro in valuta locale emessi da Paesi emergenti; peccato sia più semplice da dire che da fare: nonostante la crescente solidità economica dei Paesi emergenti, infatti, il mercato internazionale dei titoli di Stato emessi in valute locali è ancora sostanzialmente inesistente anche per un colosso come la Cina, nonostante garantisca rendimenti reali tre volte superiori a quelli garantiti dai titoli del tesoro USA.

Il problema è che stabilità e livello di internazionalizzazione di una valuta e capacità di allocare sul mercato titoli di Stato emessi nella propria valuta locale sono, ovviamente, due aspetti intimamente legati tra loro: un’ampia diffusione di titoli di Stato emessi in valuta locale è un elemento essenziale per rendere stabile la propria valuta, e avere una valuta stabile è essenziale per riuscire a vendere titoli di Stato in quella valuta senza pagare una cifra spropositata di interessi; la sfida dei BRICS consiste – appunto – nell’unire le forze per riuscire a spezzare questa spirale perversa. Ad oggi infatti – sottolinea il rapporto – i Paesi emergenti, nonostante abbiano triplicato lo scambio commerciale tra loro, quando si tratta di investire continuano a portare il grosso dei loro capitali verso le economie più sviluppate e in particolare, ovviamente, verso i mercati finanziari USA e verso i titoli di Stato USA (nonostante abbiano spesso un rendimento inferiore all’inflazione): questo, da un lato, nell’immediato impedisce a quegli stessi capitali di cogliere le opportunità migliori che ci sono nel mercato (magari proprio dietro casa loro) e, dall’altro, impedisce appunto di cominciare a mettere le basi affinché gradualmente, in prospettiva, questo vero e proprio furto di risorse da parte delle economie più sviluppate a danno dei Paesi emergenti un bel giorno termini o, almeno, si affievolisca. Gli elementi che ostacolano l’emancipazione da questa spirale perversa sono numerosi e i BRICS si propongono di affrontarli tutti: uno, molto banale (ma decisamente importante), è che ad oggi anche quando un Paese emergente vuole investire in un altro Paese emergente, in realtà passa sempre da uno dei principali hub finanziari globali – e cioè, fondamentalmente, da Londra o da New York. Raggiungere un altro Paese emergente quindi, sottolinea il rapporto, è un lungo viaggio in due tappe, spesso costose, al quale naturalmente si preferisce ancora troppo spesso il semplice viaggio diretto: una volta che sono arrivato a Londra e New York, chi me lo fa fare di partire per un altro viaggio? La compravendita di titoli finanziari di ogni genere, infatti, avviene in quelli che vengono definiti Central Securities Depositories, come sono i nostri Euroclear e Clearstream, rispettivamente in Belgio e Lussemburgo; la proposta è quello di crearne uno ad hoc dei BRICS, denominato BRICS Clear System. Ovviamente, strappare quote di mercato a istituzioni più consolidate non è una passeggiata, ma c’è un incentivo che potrebbe accelerare il processo: a differenza dei Clear System che oggi dominano la compravendita dei titoli finanziari su scala globale e che, sempre più spesso, abbiamo visto essere utilizzati dagli USA e dai loro vassalli per congelare arbitrariamente i fondi dei Paesi che si azzardano a non obbedire ai loro dictat, il BRICS Clear System opererebbe sulla base di un regolamento condiviso che potrebbe essere cambiato esclusivamente con un voto di tutti all’unanimità; quello che è potenzialmente ancora più importante è che questo BRICS Clear System non si dovrebbe limitare a funzionare da piazza alternativa per lo scambio di prodotti già esistenti, ma dovrebbe promuoverne altri, a partire da hub finanziari su tutti e 3 i continenti coperti da membri dei BRICS che siano in grado di raccogliere capitali da altri Paesi BRICS – e, più in generale, da Paesi emergenti – per impiegarli nello sviluppo di infrastrutture strategiche e per finanziare i campioni nazionali che oggi, come abbiamo spiegato qualche tempo fa, sono costretti a pagare interessi più alti rispetto ai competitor occidentali, anche se sono aziende enormemente più efficienti, solide e produttive.

Un altro aspetto che influisce è il monopolio delle agenzie di rating statunitensi, ma “Un’approfondita ricerca in questo campo” sottolinea il rapporto “mostra che esiste una costante distorsione del rating che favorisce i Paesi sviluppati e sfavorisce i mercati emergenti, a partire dalla valutazione proprio dei titoli di stato sovrani”; questo bias neocoloniale contro i Paesi emergenti nel loro complesso, a cascata poi influenza anche le singole aziende di quei Paesi perché, appunto, anche in caso di aziende con “fondamentali finanziari solidi”, “i rating sovrani del Paese dove operano influenzano anche il loro rating come aziende”, al punto che “un abbassamento del rating del credito delle obbligazioni sovrane” comporta automaticamente “un declassamento di tutti gli altri strumenti del debito di quel Paese” e comporta, quindi, un costo del denaro per le aziende che ne compromette la competitività – cosa che, ad esempio, noi italiani conosciamo benissimo rispetto alla Germania, che ha utilizzato pro domo sua questo stesso identico principio per farci concorrenza sleale e cannibalizzare il nostro sistema produttivo per 30 anni. La proposta dei BRICS, quindi, è rafforzare il coordinamento tra le agenzie di rating già presenti nei Paesi aderenti – dalla cinese Dagong alla russa ACRA, passando per l’indiana Care Ratings – standardizzando i parametri e adeguandoli alle specificità delle economie emergenti più deboli finanziariamente, ma decisamente più promettenti per quanto riguarda la capacità di creare ricchezza attraverso l’economia reale. Creare enti di valutazione del credito alternativi a quelli del Nord globale è essenziale, in particolare, per favorire la crescita di investimenti tra Paesi BRICS in un settore in particolare, che nell’area del dissenso sta creando un po’ di confusione: la transizione ecologica, che i BRICS definiscono – udite udite – addirittura esistenziale: “Il tema del cambiamento climatico” sottolinea il rapporto “ha assunto il posto che spetta di diritto in cima all’agenda internazionale”; e il problema non è tanto che non esiste nessun cambiamento climatico di radice antropica, quanto – appunto, ad esempio – che “le esigenze dei Paesi in via di sviluppo saranno tra le 10 e le 20 volte superiori ai flussi finanziari disponibili” e che questo è, in buona parte, da attribuire alle “carenze causate dall’attuale stato del sistema monetario e finanziario mondiale”. Insomma: incredibile ma vero, anche per la Federazione russa e gli altri BRICS il problema non sono gli ecologisti e i gretini, ma la grande finanza internazionale a guida USA, compresa quella legata al business delle fonti fossili che, da decenni, foraggia a suon di centinaia e centinaia di milioni la peggior propaganda antiscientifica e negazionista.

Per favorire l’arrivo di capitali in grado di accelerare la transizione nei Paesi in via di sviluppo, i BRICS si pongono, prima di tutto, l’obiettivo di rompere il sostanziale monopolio che una singola società di rating s’è conquistata nel mercato della valutazione dell’impatto ambientale, sociale e di governance degli investimenti e, quindi, dirottare un po’ dove gli pare la gigantesca mole di capitali che oggi cercano di darsi una piccola spruzzatina di verde: si chiama MSCI e, da sola, copre il 60% del mercato. E, ovviamente, ha come principali azionisti BlackRock, Vanguard e State Street; ne avevamo parlato, in passato, in questo video qua, dove ricordavamo alcuni degli esempi più eclatanti di valutazioni di sostenibilità dati alla cazzo di cane: da JP Morgan, che è la più grande banca privata e la più grande finanziatrice del fossile al mondo, ad addirittura Mc Donald’s. Insomma: l’unico criterio che MSCI sembra adottare davvero è quello che siano grandi gruppi fortemente partecipati dai suoi azionisti di riferimento; attraverso la creazione di agenzie di valutazione indipendenti dell’impatto ambientale, sociale e di governance dei singoli strumenti finanziari, i BRICS si propongono di creare uno strumento più trasparente, basato su una definizione condivisa dei parametri e degli obiettivi e che sia utile per combattere il greenwashing e far arrivare i capitali laddove servono sul serio, tenendo conto anche delle specificità dei percorsi di ogni singolo Paese e, quindi, restituendo un’idea realistica e pragmatica degli obiettivi di sostenibilità che i singoli Paesi possono davvero perseguire senza cadere in rovina per fare contenti gli elettori di Annalena Baerbock e dei suoi amici eco-imperialisti.

Vista la portata della sfida della transizione ecologica, però, avere enti di valutazione indipendenti più trasparenti e razionali di sicuro non basta; serve anche mobilitare investimenti pubblici in grado, poi, di sfruttare la finanza privata come moltiplicatore: ed ecco qui che entra in gioco un altro tassello fondamentale della proposta dei BRICS, la New Development Bank, la banca di sviluppo multilaterale dei BRICS. La proposta sul tavolo è prima di tutto, banalmente, di aumentare considerevolmente la sua dotazione finanziaria e, per aumentarla, la proposta è quella di dotarla di quello che viene definito DIA, il BRICS Digital Investment Asset, cioè un asset digitale supportato, a sua volta, da asset fisici messi a disposizione dai singoli Paesi BRICS. Insomma: riassumendo il tutto, emanciparsi da un’architettura finanziaria costruita e consolidata nell’arco di decenni è un’operazione titanica; e chi fa annunci roboanti è un ciarlatano alla ricerca di seguaci in modalità setta e di like. Ciononostante, la parte economicamente più dinamica del pianeta – nonostante le millemila diversità – sembra essersi definitivamente coalizzata perlomeno su un aspetto, che è centrale: l’unipolarismo USA e la dittatura del dollaro non sono solo sistemi di dominio iniqui e ingiusti, ma sono anche – molto banalmente – arretrati e disfunzionali, storicamente inadeguati rispetto a un mondo che è già enormemente cambiato. E quando a chiedere il conto non è l’opinione di qualche avanguardia più o meno illuminata, ma la storia, te ti puoi inventare tutti i voli pindarici e i castelli in aria che ti pare, ma alla fine soccombi, che è il motivo per il quale, ormai, la propaganda suprematista – sia quella analfoliberale che quella analfosovranista – se vista con un po’ di distacco, non fa manco più incazzare: fa semplicemente ridere. Per orientarci nel nuovo mondo che cambia abbiamo bisogno di un media indipendente, ma di parte, che dia voce al 99%, compreso quello che vive nel Sud globale. Aiutaci a costruirlo: aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina Tv su GoFundMe e su PayPal.

E chi non aderisce è Federico Rampini