CONTRO LE ELEZIONI – Come il sorteggio salverà la democrazia

Il 2024 sarà un anno esplosivo e a dirlo non sono gli astri o le bombe sganciate da Biden e vassalli un giorno sì e l’altro pure, ma i dati elettorali: più di cinquanta paesi, con oltre quattro miliardi di cittadini alle urne, segnano l’anno con maggiore partecipazione democratica di sempre. E se noi di Ottosofia rimaniamo sempre scettici sull’equazione elezioni = democrazia, non siamo tanto gonzi da sminuire la portata di questa gigantesca tornata elettorale: oltre agli USA e all’Unione Europea, infatti, saranno coinvolti diversi soggetti del Sud globale, inclusi ad esempio India, Pakistan, Sud Africa, Messico. Tutto l’entusiasmo per la partecipazione democratica nasconde, però, un paradosso: in Europa, che nella vulgata mainstream è da sempre decantata come la culla della Democrazia, l’affluenza al voto nazionale ed europeo è in calo, e da diverso tempo: l’Italia, per dire, alle elezioni politiche del 2022 ha toccato il record negativo di votanti – un italiano su tre non pervenuto; se poi guardiamo alle recenti elezioni europee, sfondare il tetto del 50% è già grasso che cola. Ecco quindi il paradosso: un sistema elettorale sempre più diffuso su scala mondiale cui corrisponde una crisi di partecipazione democratica; da questo nodo, apparentemente inspiegabile, parte la riflessione di David van Reybrouck, filosofo e drammaturgo olandese, nel suo eloquente saggio Contro le elezioni. Perché votare non è più democratico.

Come ricorda l’autore dati alla mano, infatti “La percentuale della popolazione mondiale favorevole al concetto di democrazia non è mai stata così elevata come ai giorni nostri.” (p. 7); nonostante questo, “nel mondo intero, il bisogno affermato di leader forti, che non necessitino di tenere conto di elezioni o di un Parlamento, è considerevolmente aumentato negli ultimi dieci anni e (…) la fiducia nei parlamenti, nei governi e nei partiti politici ha raggiunto un livello storicamente basso. È come se avessimo aderito all’idea della democrazia, ma non alla sua pratica, per lo meno non alla sua pratica attuale.” (p. 8). Abbiamo tutti sottomano una risposta semplice e facilona a questo fenomeno: è tutta colpa delle nuove generazioni e dei cittadini apatici che non si interessano di politica!. Peccato, ricorda Reybrouck, che le cose non stiano così: tutti i dati statistici, infatti, registrano un aumento di interesse per le tematiche politiche trasversale alle età e alle classi sociali; il problema, quindi, sta da un’altra parte e in particolare nella sfiducia dei cittadini verso i loro rappresentanti politici e nella frustrazione derivata dall’incapacità di incidere nelle politiche economiche e sociali; molti cittadini percepiscono la loro istanza come un flatus vocis destinato a perdersi nell’infinità di paletti, mediazioni e magnamagna che investono la politica su più livelli. “La politica è sempre stata l’arte del possibile, ma oggi è diventata l’arte del microscopico. Perché l’incapacità di affrontare i problemi strutturali s’accompagna a una sovraesposizione del triviale, incoraggiata da un sistema mediatico che, fedele alle logiche di mercato, preferisce ingigantire conflitti futili piuttosto che analizzare problemi reali, soprattutto in un periodo di calo delle quote di mercato dell’audiovisivo.” (p. 17); non è quindi il sistema democratico a essere un problema in sé, quanto l’idea che si realizzi esclusivamente tramite l’elezione di rappresentanti. La democrazia, potremmo dire, è bella ma non balla: è intelligente, ma non si applica; il populismo, la tecnocrazia e l’antiparlamentarismo non sono altro che tentativi politici di fornire risposta a questo enorme problema, tutti con l’obiettivo dichiarato di salvare la democrazia. Il populismo, ad esempio, punta a ridurre la distanza tra eletti ed elettori cercando di imporre comportamenti virtuosi ai politici vincolandoli alla volontà elettorale; la tecnocrazia, al contrario, sacrifica la volontà dell’elettorato puntando tutto sulla presunta efficienza di governi tecnici, di coalizione, multicolor: in entrambe queste risposte alla crisi democratica – nota Van Reybrouck – il problema non è mai la pratica elettorale, quanto i suoi risultati, siano essi politici corrotti o tecnocrati spietati.

E se, invece, per gestire il problema della democrazia bella che non balla la soluzione fosse cambiare musica? Il nuovo spartito proposto da Van Reybrouck consiste nel dare ossigeno alla partecipazione democratica affiancando le istituzioni parlamentari presenti con una forma alternativa di decisione collettiva: la democrazia partecipativa aleatoria, un sistema decisionale composto da assemblee di cittadini estratti a sorte in grado di proporre leggi e soluzioni politiche ai problemi più attuali. A prima vista, rimaniamo perplessi: il sistema del sorteggio sembra quanto di più alieno alle democrazie parlamentari; come la mettiamo con la rappresentatività della maggioranza, Il controllo degli elettori sugli eletti, la competenza dei sorteggiati? Sembra assurdo pensare che una comunità politica possa mai accettare di farsi governare da qualcosa di imprevedibile come la pura sorte, eppure, allargando lo sguardo oltre i nostri confini geografici e temporali, scopriamo che in Occidente per diversi secoli il sorteggio non solo è stato utilizzato, ma ha pure rivestito un ruolo cruciale nelle decisioni politiche collettive. Nella culla della democrazia occidentale, l’Atene del quinto secolo a.C., la maggior parte dei membri delle istituzioni di governo erano scelti tramite sorteggio, col risultato che “dal 50 al 70 per cento dei cittadini di età superiore ai trent’anni” avevano ricoperto il ruolo di legislatori nel Consiglio dei Cinquecento: fu questa situazione di complesso equilibrio a stimolare la famosa riflessione di Aristotele, quando nella Politica afferma che “uno dei tratti distintivi della libertà è l’essere a turno governati e governanti”.

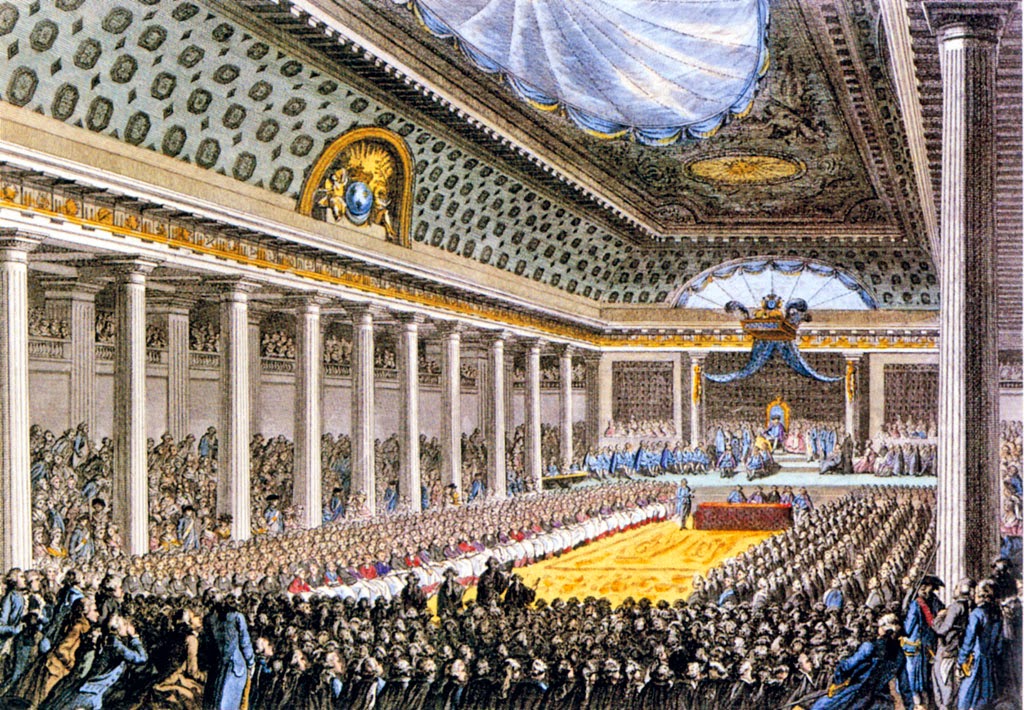

Tutto qui? Manco per scherzo, visto che sistemi di sorteggio spuntano come funghi per tutta l’Europa medievale e rinascimentale: nei comuni e in alcune repubbliche come Venezia, ad esempio, il sistema del sorteggio era ampiamente utilizzato per la nomina di cariche di altissimo livello; certo, il procedimento non era dei più semplici, ma garantiva notevole stabilità e, soprattutto, compensazione delle posizioni più o meno privilegiate dei candidati, tanto da essere oggetto ancora oggi di studi di ricerca informatica. Fino agli albori della Rivoluzione Francese, sorteggio è sinonimo di democrazia, laddove elezione lo è di aristocrazia; ciò che ribadisce, nel 1748, Montesquieu ne Lo Spirito delle Leggi era allora qualcosa di scontato: “La sorte è un modo di eleggere che non affligge nessuno [e] lascia a ciascun cittadino una ragionevole speranza di servire la patria” (Lo Spirito delle Leggi). . Poi, qualcosa nelle esperienze politiche impone una brusca sterzata alle procedure democratiche; con la Rivoluzione Francese e l’Indipendenza americana le élites politiche impongono sempre più la necessità di garantire un unico sistema: l’elezione dei rappresentanti e la netta separazione di questi ultimi dai rappresentati, cioè dal popolo.

A un paradosso, ne segue un altro: tendiamo a pensare che le rivoluzioni francese e americana siano state una svolta democratica fondamentale per l’Occidente; eppure, leggendo le dichiarazioni e gli scritti dei rivoluzionari, scopriamo uno scenario del tutto diverso. James Madison, John Adams e Thomas Jefferson, oltre allo status di padri della rivoluzione americana, condividono il disprezzo per la democrazia come sistema di governo: se Adams e Jefferson ripongono la propria fiducia in una sorta di aristocrazia naturale che guidi la maggioranza dei cittadini americani verso il bene comune, Madison specifica – con vagonate di ottimismo – che i rappresentanti politici eletti saranno per forza i migliori, poiché saranno “tutti i cittadini il cui merito gli avrà valso il rispetto e la fiducia del loro paese. […] Poiché emergeranno grazie alla preferenza dei loro concittadini, siamo in diritto di supporre che si distingueranno anche in genere per le loro qualità.” (James Madison, Federalist papers).

Dall’altra parte dell’Atlantico, nella Francia giacobina, la svolta politica per una partecipazione popolare senza precedenti andava a infilarsi sullo stesso binario morto; non è un caso, ricorda Van Reybrouck, che nei tre anni di dibattiti sull’estensione del diritto di voto dalla presa della Bastiglia, il termine democrazia sia del tutto assente e non è solo questione di terminologia, visto che da questi lavori parlamentari uscirà la Costituzione del 1791 che blinderà definitivamente l’elezione come unico sistema democratico possibile. L’esperienza plurisecolare della democrazia aleatoria interrotta bruscamente con la Rivoluzione Francese e americana, quindi, non può che condurci a un totale ribaltamento di prospettiva: “è da ormai quasi tremila anni che sperimentiamo la democrazia, e solo da duecento che lo facciamo esclusivamente per mezzo delle elezioni.” (Van Reibrouck, p. 44); certo, potremmo sempre obiettare che la situazione politica odierna non è la stessa del medioevo o dell’età antica e, quindi, che forse il sistema del sorteggio risulta antiquato rispetto alle libere elezioni. Ancora una volta, la risposta è negativa; a smontare definitivamente questo preconcetto è Samuele Nannoni, esperto di democrazia aleatoria, ricordando che a partire dagli anni Duemila la realtà deliberativa delle assemblee estratte a sorte è sempre più diffusa: dalla Francia all’Irlanda, dal Belgio alla Polonia fino al Regno Unito, spuntano iniziative politiche per dare voce ai cittadini sulla legiferazione nei temi più disparati, dalla bioetica alle politiche ambientali. Persino in Italia, dopo due secoli di letargo, si sta risvegliando l’interesse concreto per questa pratica, promossa tra gli altri da realtà associative come Prossima Democrazia allo scopo di cogliere quel rinnovamento necessario prospettato da David Van Reybrouck: “Bisognerà pure trarre una conclusione, anche se non fa piacere ammetterlo: oggigiorno le elezioni sono un meccanismo primitivo. Una democrazia che si limita a questo è condannata a morte. È come se riservassimo lo spazio aereo alle mongolfiere, senza tener conto della comparsa dei cavi ad alta tensione, degli aerei da turismo, delle nuove evoluzioni climatiche, delle trombe d’aria e delle stazioni spaziali.” (p. 64).

Ma come possiamo, concretamente, integrare la democrazia rappresentativa con quella aleatoria? Basterà il sorteggio per ripristinare un’autentica partecipazione democratica? E soprattutto, siamo davvero pronti a superare il meccanismo primitivo delle elezioni? Di questo e molto altro parleremo mercoledì 7 febbraio con la live di Ottosofia. Ospite d’onore Samuele Nannoni, vicepresidente di Prossima Democrazia.